8月23日,我院符超峰教授团队的研究成果在线发表在《Geoscience Frontiers》期刊上,第一作者为我院博士研究生阿克木·塞买提,论文题为“Orbital forcing of middle Miocene East Asian summer monsoon variability recorded by aeolian sediments on NE Tibetan Plateau”,系统揭示了中-中新世东亚夏季风在轨道和构造尺度上的变化及驱动机制。符超峰教授为通讯作者,中国科学院地球环境研究所强小科研究员和宋友桂研究员,湖北师范大学张蕊讲师,我院研究生贾鹏、张蓓蓓为共同作者。

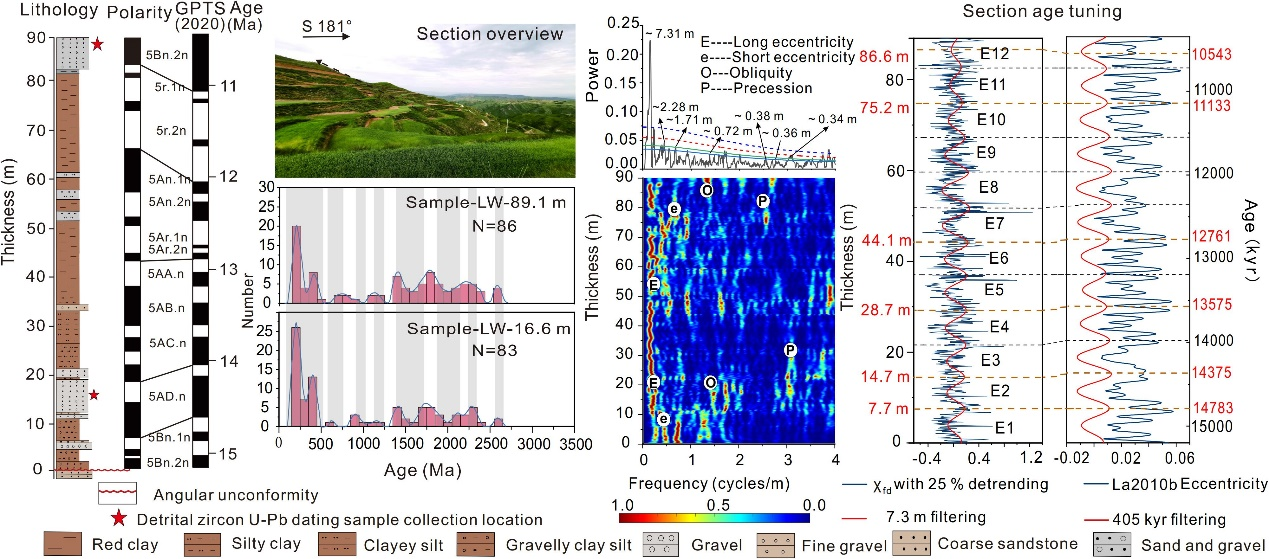

研究团队针对东亚夏季风演化机制的关键科学问题,以尖扎盆地(15.231–10.439 Ma)发育的一套连续的风成红粘土沉积物(厚度为89.1 m)为研究对象,开展了磁性地层学,锆石U-Pb定年和旋回地层学等多方面研究。结果表明:(1)东亚夏季风在15.231–10.439 Ma期间的演化划分为三个阶段:15.231–13 Ma间快速减弱期、13.0–10.7Ma间相对稳定但略有增强期、以及10.7–10.439 Ma间显著减弱期;(2)碎屑锆石U–Pb物源示踪与基于磁性地层学的沉积速率分析揭示了14.08-10.2 Ma间研究区物源变化,归因于西秦岭山脉在13-12 Ma期间的快速隆升及其对青藏高原隆升的远程响应;(3)浪哇剖面的沉积速率分析证实,在盆地边缘斜坡带(临界坡度2°–3°范围内),风成沉积速率显著超过河流沉积速率,这种"弱河相-强风相"模式受双重机制驱动:坡度限制河流沉积作用,基岩-风积耦合增强沉积物捕获;(4)在轨道时间尺度上,频率磁化率记录显示出显著的长偏心率周期(~405 kyr),表明偏心率调控的低纬度夏季太阳辐射与南极冰盖波动共同主导了高原东北缘的长期降水变率。为阐明青藏高原抬升和东亚季风之间的联系,以及在全球气候变化下驱动东亚季风演变提供了重要的参考意义。

图1文章摘要图

Geoscience Frontiers是由中国地质大学(北京)与北京大学共同主办的高水平英文学术期刊,与Elsevier出版集团合作出版。科睿唯安JCR2024影响因子:8.9,位于地球科学及交叉学科领域一区(第8/253)。2025年中科院期刊分区:位于地球科学大类一区(Top期刊),地球科学综合GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY小类一区。这项工作受国家自然科学基金(42272221,41772167)、第二次青藏高原科学考察与研究计划(2019QZKK0704)、黄土与第四纪地质国家重点实验室开放基金(SKLLQG1905)、长安大学中央高校基本科研业务费(300102271403)、长安大学研究生科研创新实践项目(300103724018)联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.gsf.2025.102130